名家论战:意识如何产生?

柯霍与格林菲尔德这两位重要的神经科学家,对主观经验过程中产生的脑活性,有着不同的看法。

撰文柯霍(Christof Koch)、格林菲尔德(Susan Greenfield)

翻译黄荣棋

柯霍是美国加州理工学院的认知与行为生物学教授。20多年来他都在该校教书,并从事视觉注意力与意识的神经基础方面研究。他酷爱健行与攀岩,攀登过几座著名的山峰。

柯霍的理论:每一个意识经验,都是特定脑区里的一群独特神经元以特定方式产生的活性所造成的。

脑中进行的活动过程如何转换成意识,是重要的科学问题之一,目前尚待解决。虽然用科学方法可以厘清大霹雳后几秒钟内发生的事件,也可以找出人脑的生化要素,但对意识经验如何产生却完全无法提供令人满意的答案。

我们两人都是神经科学家,而共同的人生目标就是想解决这个问题。我们有许多共通的看法,例如我们都承认,意识不是单一个问题而已。我们必须要能解释许多现象,尤其是自我意识(审视自己欲望与思想的能力)、意识内容(任何时刻真正意识到的东西),以及脑中进行的过程与意识及非意识之间的关系。

要从何处着手?科学家还不是很清楚脑的内部运作,所以无法真正解释意识如何从神经元的电化活性「迸」出来?因此重要的第一步,是要找出最能代表和产生意识有关的神经元组合(NCC),也就是与特定意识经验吻合的脑部活性。当你「知道」你正看着一只狗时,你脑里的哪些神经元发生了哪些事?当你突然「感到」哀伤时,你的脑又发生了什么事?我们都试图找出每个人可能产生的每个主观经验在神经元上的关联。除此之外,我们两人的看法就不一样了。

格林菲尔德是英国牛津大学药理学教授、英国皇家学院院长、英国国会上议院议员。她的研究重心是新的脑部机制,包括神经退化疾病的机制。她喜爱的消遣是回力球与跳舞

格林菲尔德的理论:每一个意识经验,都是许多脑区域神经元同步活化成和谐的组合,然后消散。

2006年夏天,心智科学基金会在英国牛津大学举办的一场热烈辩论中,我们对最佳运作的NCC内涵有不同的见解。此后我们继续研究,并且挑战对方的看法,往来的对话结果就成了这篇文章。但我们有个共同原则:我们的看法,主要来自神经科学,而不只是哲学。我们都参考了非常多来自神经科学、临床与心理学的资料,我们的论点都是根据这些观察结果得来的。

—柯霍与格林菲尔德

我与格林菲尔德都在找寻能最贴切代表意识的神经元组合(NCC)。如果我们能够找到正确的NCC,也许就可以找到直接「创造」意识的神经机制。

1988年我与克里克(Francis Crick)开始研究意识以来,我逐渐产生的看法,是每个意识知觉(感官刺激于大脑的呈现)都与「以特定方式运作的特定神经元组合」有关。像是看见红色方块的意识就有其独特的神经元意识关联,看见自己的祖母则另有一种关联,而感到愤怒则有第三种关联。干扰或是终止任何一个意识的神经关联,就会改变相关的知觉,或让这个知觉消失。

从生理的角度而言,NCC的基础可能是大脑皮质内锥体神经元组成的联盟,这种神经元可以长距离沟通。人脑有500~1000亿个神经元,或许只要百万个神经元就足以形成一个这样的联盟。譬如说,我在很多人的房间,苏珊进来,我看到她的脸,一个神经元联盟突然就彼此交谈个半秒钟不到或是更长。神经元联盟从脑背的皮质开始发起,因为这里是视觉刺激最先被处理的地方,再传到前额的皮质,该处执行产生看法与计画的功能。这种神经元联盟关系,会因为我注意到视网膜上她的影像刺激而强化,因而增加了相关神经元间活性的强度或同步性。如果突然有人叫我的名字,听觉皮质中神经元会形成另一个联盟,这个新联盟与前脑建立起双向沟通,将意识集中在声音上,而压制先前代表苏珊脸孔的神经元联盟,她的脸孔就从我的知觉中淡出。

从生物学中得到的共通知识,是生物会演化出独特精密的小技巧,脑也不例外。神经细胞发展出多种不同形状与功能,彼此也以独特的样式连结,这种异质性反映在组成NCC的神经元上。这正是我与格林菲尔德看法相异之处。格林菲尔德认为,意识是由一大群身处神经传递物溶液的活化细胞所表现出来的整体特性。我的看法不同,我认为是特定神经元群在媒介,或甚至创造不同的意识经验。

但我们如何知道组成意识知觉的是哪些神经元?以及这些神经元之间的活动?NCC是否牵涉到某特定时间中大脑皮质里所有的锥体神经元?或者只牵涉到沟通前叶与脑背感觉皮质的那群远距离投射细胞?或是NCC牵涉到脑中所有同步活化的神经元?

现在许多有关NCC的研究,重心都摆在视觉。视觉心理学家发展了完美的技术,可以让事情隐藏在我们意识知觉的背后,就像魔术师可以误导观众,让他们对眼前发生的事情视而不见一样。一个例子是闪光抑制,这个现象是2005年我与当时的研究生土屋(Naotsugu Tsuchiya)发现的。当一只眼睛感受到静止的小影像(譬如投射到右眼的模糊苍白的生气脸孔),会被投射到另一只眼睛持续改变颜色的方块所抑制掉。这种抑制现象可以持续数分钟,然而只要观看者眨眨左眼,马上就又可以看到狰狞的脸孔。虽说主要视觉皮质的许多神经元受左眼的刺激而奋力活动,却不会形成意识。这个结果很难符合格林菲尔德的理论(任何大群神经元的协同式活化都是一种意识关联)。研究人员正利用这种错觉,在受训过的猴子与人脑中寻找NCC。

克里克在世时,我与他根据实验结果提出了几个想法来解释意识的运作。其中一个想法是,NCC包含安排位于上大脑皮质负责讯号输出层(称为第五层)的锥体神经元。这些细胞将讯号送到不同区域的锥体细胞,也直接接收这些细胞强烈的兴奋输入。这种安排可以形成正回馈,一旦受到刺激,神经元联盟就会持续活化,直到被另一个神经元联盟压抑。这些神经细胞群活化的时间也超过几分之一秒钟,远比单一神经元的活化时间,要更靠近意识能够察觉的时间尺度。

有关神经元网络的这种想法,因为美国西奈山医学院、哥伦比亚大学以及纽约州精神医学研究所等人员的最新研究结果,而大受鼓舞。这个由西奈山医学院的希尔丰(Stuart C. Sealfon)以及哥伦比亚大学的金瑞契(Jay A. Gingrich)所领导的团队,利用基因改造小鼠证实,幻觉剂──像是迷幼药(LSD)、裸盖菇碱(psilocybin,魔菇的一种成份)以及麦斯卡林(mescaline)之类的迷幼药,作用在丛聚于第五层的锥体细胞的一种分子(血清张力素受体)。也就是说,幻觉剂扭曲心智的效应来自于活化某些特定神经元群中如上述一类的受体,而不是因为脑中线路发生一些整体性的「错乱」。这个假说也还可以进一步加以检验,利用分子技术来控制第五层皮质锥体细胞的活性,直到找到真正受到影响的神经元。

NCC如何引起意识的第二个想法,牵涉到屏状核(claustrum),那是大脑皮质里的一个片状构造。值得注意的是,该处的神经元接受来自几乎所有皮质区的输入,同时也几乎投射到所有的皮质区。这个构造也许刚好可以将感觉皮质的活性结合成单一统整的知觉。

要进一步推展这些想法,神经科学家必须在许多区域记录庞大数目神经元彼此交谈产生的电活性。这项任务虽然细琐而且困难,但是可以用微小的电极来执行。初步努力的结果证实,特定神经元群表现出的知觉类型,进而形成了日常经验。

以上这些见解并不是说,培养皿中的1个、100个或什至100万个神经元是有意识的。神经元属于庞大网络的一部份,而且也只有在网络中才能产生意识。打个比方或许有助于说明:细胞里的DNA虽然可以下指令制造出身体里所有的蛋白质,但细胞也要有许多其他分子才有办法建造与维持这些蛋白质。

神经元联盟会有的不同大小与起源,也可以解释婴儿、成人与动物的意识内容差异。神经元联盟之所以存在,是因为脑干与视丘(感觉输入皮质的中继站)有着清醒回路。这些回路持续活化,并透过神经传递物及其他物质,灌溉大脑皮质与其周边构造。清醒回路一旦安静下来,例如人在深睡、受到麻醉或遭受重创变成植物人时,就无法形成稳定的皮质神经元联盟,也就丧失了意识。

这个模型虽然可以透过生理实验来验证,但把它说成并非由一组原则建构成的理论也无妨;也就是说,这个模型无法预测哪种系统具有意识经验。神经科学需要的理论是能够透过物理测量来预测以下哪种生物具有意识:果蝇、狗、五个月大的胎儿、对刺激无法回应的阿兹海默症患者,以及全球资讯系统。

包括威斯康辛大学麦迪逊分校的托诺尼(GiulioTononi)在内的某些专家,正在研究这个理论。但我们对大脑了解得太少了,因此也仅止于推测。可以由当代技术来检视的特定假说,会有帮助。就像克里克常说的,让他与华生在1953年发现DNA双股螺旋构造的是实验,而不是遗传讯息如何编码于分子的理论。

我的基本解释是,意识来自神经元活性的性质差异,而非数量差异。真正重要的是神经元所代表讯息的复杂度,而非格林菲尔德强调的参与数目。特定知觉需要特定的神经元网络,而非极度活化神经元的随机组合。而且,完整意识需要的神经元联盟,必须包括脑背皮质的感觉呈现,以及牵扯到记忆、规划与语言的前脑构造。脑的运作靠的不是它的大小,而是神经元极其专一与特殊的连线模式。这些模式所反映出来的是生物一生当中经由学习累积而来的讯息,以及来自祖先、储存于基因的讯息。真正的关键,不在于同时有够多神经元的活化,而是该活化的神经元活化起来。

格林菲尔德如是说︰脑整体功能在「量」的增加,产生了意识。

意识的神经元关联若像柯霍认为的不过是某些特定(而非其他)神经元的放电,那么意识就存在于神经元本身。那么,柯霍跟其他人一样,都没有解释这些神经元或脑区的特质。而且,如果连百万个神经元都一定要处于「庞大的网络」中才能产生意识,那么寻找NCC的重大工作,就变成是在描述这些网络。柯霍的错误在于用特定脑连线来解释不同的意识,这等于是21世纪的颅相学:不同功能与不同脑区(尤其是皮质)直接相关。像鸟类等许多动物虽没有大脑皮质,还是被认为有意识,这个事实应该可以稍减柯霍对皮质的热情才对。即便脑可能会有这种功能上的分隔,但还是无法解释意识如何产生。

我认为,意识无法分割成不同的平行经验。的确,我们知道视觉刺激可以改变听觉,反之亦然。不同感觉的混合现象驳斥独立视觉意识这种观念。最重要的,你不是有意识,就是没有意识。在柯霍的实验室,当受测者的神经元正在接受实验时,受测者都还是有意识的;因此,实验操控的不是意识,而是意识的内容。任何后续的解释,其实都偶然地涉及到「注意力为何?」的问题。这个问题是合理的,但却与「意识是什么?」这个问题不同。我主张,要界定什么是最佳NCC,我们必须厘清意识与无意识之间的差异。

我的原始假设是,没有任何特定脑区或神经元群,天生有着神秘的特质可以解释意识。我们必须找出脑中的特殊过程。而且,要成为稳定的意识关联,这个神经过程必须要能解释许多日常经验,包括闹钟的铃声为何能吵醒人、麻醉剂的作用、做梦与清醒的差异、自我意识的存在、人类与动物意识的可能差别,以及胎儿意识的可能性。比较可行的理论是,意识的产生不是因为脑的特性不同,而是脑整体功能在量上面的增加。脑成长之后,意识也跟著成长。

美国纽约大学医学中心的神经科学家里纳斯(Rodolfo Llinas)最近认为,这种短暂的同步放电,会在视丘与大脑皮质建立起两个互补回路,共同运作以维持意识。一个是与意识内容有关的「特定」系统,另一个是与意识的醒觉与知觉相关的「非特定」系统。这种说法的确可以解释闹钟铃声的强烈感觉输入会引发完全的意识。而且,里纳斯的模型可以区分梦中与清醒状况下的意识。做梦时,没有感觉输入进入醒觉回路,因此只有内容回路有作用。

重点是里纳斯与其他人发展出的模型,将意识看成是全有或全无的状态。但他们没有描述实体的脑如何安排意识状态持续改变的起起落落。我有另一种看法。10多年来,科学家已经知道,数千万神经元的活性可以同步活化几百毫秒,然后又在不到一秒钟之内解散。这些协同细胞的「组合」可以随时持续变化,适时适地产生当下的意识。神经元的广泛网络,以时时不同的方式组合、解散与产生新的组合。我的模型是,意识程度与时俱变,而组合中活化神经元的数目则与当时的意识程度相关。

意识这种神经关联(短暂组合)满足上述现象所需要的要件。闹钟铃声之所以有效,可以解释成一个非常强大的感觉输入,引发一个大的同步组合。做梦与清醒不同,因为梦起源于内部发生的弱刺激所引发的较小组合,而清醒则是较强的外界刺激引发的较大组合。麻醉剂限制了组合的大小,因而造成意识的丧失。自我意识能够产生,是因为只有够大而且内部互连紧密的脑,才有办法衍生出规模广大的神经网络。动物或胎儿的意识程度,也与其神经元组合大小有关。

记得我与柯霍都无意于解释意识「如何」显现的,我们也没有想要回答澳洲哲学家查默兹(David Chalmers)所指出的「困难问题」:确定脑中的生理事件如何转变成经验到的意识。我们寻找的是一种关联,一种指出脑现象与主观经验吻合的方法,而非找出「现象如何引起经验」这个非常重要的中间步骤。神经元组合不会「创造」意识,而是指出意识的程度。因为组合的大小及其对应的意识程度来自各种生理因子,像是连结强度、刺激强度以及与其他组合的竞争,每一个因子可能最后都可以透过实验来操控。神经元组合模型因为可以产生能够否证的假说,且可解释意识相关的许多不同现象,想必会变得格外有用。

针对组合模型的一个明显批判,是柯霍和我在牛津研讨会的辩论中他所提出的。他认为这个模型「只是」大小决定一切。不过科学的确多半都与「测量」有关,也就是要客观地量化观察。就科学而言,大小「就是」一切。其他的怀疑者说,组合的概念太过模糊,但一些研究人员已经针对持续不到一秒钟组合的产生,详细描述了神经机制,包括以色列魏兹曼科学院的格林弗德(AmiramGrinvald)、英国牛津大学的鲍辛(OlePaulsen)以及伯明罕大学的杰弗瑞斯(John G. Jefferys)。

决定性的人体测试,有待更好的非侵入性成像技术,让时间的解析度可以到达神经元组合形成与解散的毫秒尺度。一旦有了这些技术,我们应该可以观察到与主观经验相关的神经元组合,像是神经性疼痛、忧郁以及精神分裂症。不过,研究人员已经观察到组合模型的实际运作。2006年,牛津大学我的团队成员柯林斯(Toby Collins)等人指出,大鼠神经元组合的形成、活性及持续的时间,与麻醉剂作用有选择性的关联。我们实验室尚未发表的先期实验也指出,被麻醉的大鼠其感觉皮质中组合里活化神经元的数量,与麻醉的程度有关。今年初,我实验室的另一个成员查卡拉柏帝(Subhojit Chakraborty)证实,大鼠视觉与听觉系统的神经元组合,或许可以做为良好基础,用来分辨视与听的主观性。

另一个反对的意见是组合模型没有任何空间性质,也就是说没有确切的解剖位置。只是我们常赋予解剖位置太多的意义,甚至还以此为目的。任何脑功能不一定都非有个「中心」不可,意识就更不用说了。

最终的问题是NCC最根本的问题,就是要如何运用NCC来探讨脑的生理事件怎样转换成我们经验到的意识。除非我们知道哪种证据可以满足我们:脑部扫描、会表演的大鼠、机器人或方程式,否则我们不会太快找到答案。诱发个人主观状态的变化或许可行,像是操弄柯霍的脑,让他经验到我的经验,甚至同意我的看法。

黄荣棋长庚大学医学系生理暨药理学科副教授,主要研究题目为哺乳动物生物时钟与细胞离子通道表现。

延伸阅读

The Private Life of the Brain. Susan Greenfield. John Wiley & Sons, 2000.

A Framework for Consciousness. Francis Crick and Christof Koch in Nature Neuroscience , Vol. 6, pages 119–126; February 2003.

The Quest for Consciousness: A Neurobiological Approach.Christof Koch. Roberts & Company Publishers, 2004.

A Neuroscientific Approach to Consciousness. Susan A. Greenfield and TFT Collins in Progress in Brain Research, Vol. 150, pages 11–23; 2005.

The authors would like to thank Joseph Dial of the Mind Science Foundation for his support. Susan Greenfield thanks Michael Hill, Nicholas Shea and Kathleen Taylor for their insights.

新一篇:如何理解“明天降水概率是70%”?后一篇:有吸引力的東西比較好用?

柯霍与格林菲尔德这两位重要的神经科学家,对主观经验过程中产生的脑活性,有着不同的看法。

撰文柯霍(Christof Koch)、格林菲尔德(Susan Greenfield)

翻译黄荣棋

柯霍是美国加州理工学院的认知与行为生物学教授。20多年来他都在该校教书,并从事视觉注意力与意识的神经基础方面研究。他酷爱健行与攀岩,攀登过几座著名的山峰。

柯霍的理论:每一个意识经验,都是特定脑区里的一群独特神经元以特定方式产生的活性所造成的。

我们两人都是神经科学家,而共同的人生目标就是想解决这个问题。我们有许多共通的看法,例如我们都承认,意识不是单一个问题而已。我们必须要能解释许多现象,尤其是自我意识(审视自己欲望与思想的能力)、意识内容(任何时刻真正意识到的东西),以及脑中进行的过程与意识及非意识之间的关系。

要从何处着手?科学家还不是很清楚脑的内部运作,所以无法真正解释意识如何从神经元的电化活性「迸」出来?因此重要的第一步,是要找出最能代表和产生意识有关的神经元组合(NCC),也就是与特定意识经验吻合的脑部活性。当你「知道」你正看着一只狗时,你脑里的哪些神经元发生了哪些事?当你突然「感到」哀伤时,你的脑又发生了什么事?我们都试图找出每个人可能产生的每个主观经验在神经元上的关联。除此之外,我们两人的看法就不一样了。

格林菲尔德是英国牛津大学药理学教授、英国皇家学院院长、英国国会上议院议员。她的研究重心是新的脑部机制,包括神经退化疾病的机制。她喜爱的消遣是回力球与跳舞

格林菲尔德的理论:每一个意识经验,都是许多脑区域神经元同步活化成和谐的组合,然后消散。

—柯霍与格林菲尔德

基本论点意识的解释

看到狗、听到声音、突然感到哀伤或经验到其他主观经验时,脑里发生了什么事?

柯霍的理论

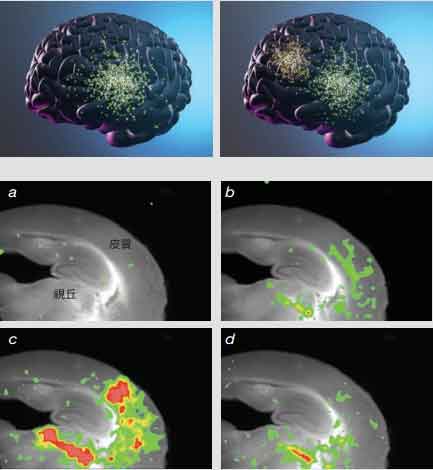

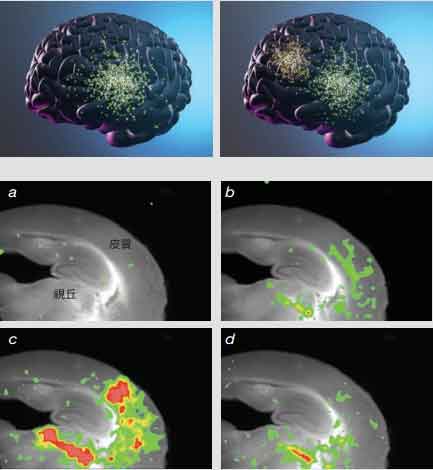

连结脑背与前面皮质的锥体神经元联盟以独特方式活化。不同联盟的活化,代表感官的不同刺激(左)。这些锥体细胞(绿色)位在小鼠大脑皮质(右)的第五层,四周围绕着非神经元的细胞(蓝色)。

格林菲尔德的理论

跨脑区神经元同步活化(绿色),直到第二个刺激形成不同的组合(黄色)。各种不同组合时聚时散,整合身体输入的讯息。在电刺激大鼠脑中视丘(下)之后的0.35秒,组合在大脑皮质中形成(a,b)、达到颠峰(c),然后消散(d)。

柯霍如是说︰特定神经元群是特定意识经验的媒介看到狗、听到声音、突然感到哀伤或经验到其他主观经验时,脑里发生了什么事?

柯霍的理论

连结脑背与前面皮质的锥体神经元联盟以独特方式活化。不同联盟的活化,代表感官的不同刺激(左)。这些锥体细胞(绿色)位在小鼠大脑皮质(右)的第五层,四周围绕着非神经元的细胞(蓝色)。

格林菲尔德的理论

跨脑区神经元同步活化(绿色),直到第二个刺激形成不同的组合(黄色)。各种不同组合时聚时散,整合身体输入的讯息。在电刺激大鼠脑中视丘(下)之后的0.35秒,组合在大脑皮质中形成(a,b)、达到颠峰(c),然后消散(d)。

我与格林菲尔德都在找寻能最贴切代表意识的神经元组合(NCC)。如果我们能够找到正确的NCC,也许就可以找到直接「创造」意识的神经机制。

1988年我与克里克(Francis Crick)开始研究意识以来,我逐渐产生的看法,是每个意识知觉(感官刺激于大脑的呈现)都与「以特定方式运作的特定神经元组合」有关。像是看见红色方块的意识就有其独特的神经元意识关联,看见自己的祖母则另有一种关联,而感到愤怒则有第三种关联。干扰或是终止任何一个意识的神经关联,就会改变相关的知觉,或让这个知觉消失。

从生理的角度而言,NCC的基础可能是大脑皮质内锥体神经元组成的联盟,这种神经元可以长距离沟通。人脑有500~1000亿个神经元,或许只要百万个神经元就足以形成一个这样的联盟。譬如说,我在很多人的房间,苏珊进来,我看到她的脸,一个神经元联盟突然就彼此交谈个半秒钟不到或是更长。神经元联盟从脑背的皮质开始发起,因为这里是视觉刺激最先被处理的地方,再传到前额的皮质,该处执行产生看法与计画的功能。这种神经元联盟关系,会因为我注意到视网膜上她的影像刺激而强化,因而增加了相关神经元间活性的强度或同步性。如果突然有人叫我的名字,听觉皮质中神经元会形成另一个联盟,这个新联盟与前脑建立起双向沟通,将意识集中在声音上,而压制先前代表苏珊脸孔的神经元联盟,她的脸孔就从我的知觉中淡出。

从生物学中得到的共通知识,是生物会演化出独特精密的小技巧,脑也不例外。神经细胞发展出多种不同形状与功能,彼此也以独特的样式连结,这种异质性反映在组成NCC的神经元上。这正是我与格林菲尔德看法相异之处。格林菲尔德认为,意识是由一大群身处神经传递物溶液的活化细胞所表现出来的整体特性。我的看法不同,我认为是特定神经元群在媒介,或甚至创造不同的意识经验。

神经科学需要一个理论,可以用来预测果蝇、狗、或对刺激无法回应的阿兹海默症患者,以及全球资讯系统是否具有意识的理论。

神经科学家操控神经元群的能力与日俱增,很快就会让我们从观察特定意识状态与某些神经元活性的关联,进步到可以指出这两者之间的因果关系:观察某神经元群部份参与或完全决定某种意识状态。但我们如何知道组成意识知觉的是哪些神经元?以及这些神经元之间的活动?NCC是否牵涉到某特定时间中大脑皮质里所有的锥体神经元?或者只牵涉到沟通前叶与脑背感觉皮质的那群远距离投射细胞?或是NCC牵涉到脑中所有同步活化的神经元?

现在许多有关NCC的研究,重心都摆在视觉。视觉心理学家发展了完美的技术,可以让事情隐藏在我们意识知觉的背后,就像魔术师可以误导观众,让他们对眼前发生的事情视而不见一样。一个例子是闪光抑制,这个现象是2005年我与当时的研究生土屋(Naotsugu Tsuchiya)发现的。当一只眼睛感受到静止的小影像(譬如投射到右眼的模糊苍白的生气脸孔),会被投射到另一只眼睛持续改变颜色的方块所抑制掉。这种抑制现象可以持续数分钟,然而只要观看者眨眨左眼,马上就又可以看到狰狞的脸孔。虽说主要视觉皮质的许多神经元受左眼的刺激而奋力活动,却不会形成意识。这个结果很难符合格林菲尔德的理论(任何大群神经元的协同式活化都是一种意识关联)。研究人员正利用这种错觉,在受训过的猴子与人脑中寻找NCC。

克里克在世时,我与他根据实验结果提出了几个想法来解释意识的运作。其中一个想法是,NCC包含安排位于上大脑皮质负责讯号输出层(称为第五层)的锥体神经元。这些细胞将讯号送到不同区域的锥体细胞,也直接接收这些细胞强烈的兴奋输入。这种安排可以形成正回馈,一旦受到刺激,神经元联盟就会持续活化,直到被另一个神经元联盟压抑。这些神经细胞群活化的时间也超过几分之一秒钟,远比单一神经元的活化时间,要更靠近意识能够察觉的时间尺度。

有关神经元网络的这种想法,因为美国西奈山医学院、哥伦比亚大学以及纽约州精神医学研究所等人员的最新研究结果,而大受鼓舞。这个由西奈山医学院的希尔丰(Stuart C. Sealfon)以及哥伦比亚大学的金瑞契(Jay A. Gingrich)所领导的团队,利用基因改造小鼠证实,幻觉剂──像是迷幼药(LSD)、裸盖菇碱(psilocybin,魔菇的一种成份)以及麦斯卡林(mescaline)之类的迷幼药,作用在丛聚于第五层的锥体细胞的一种分子(血清张力素受体)。也就是说,幻觉剂扭曲心智的效应来自于活化某些特定神经元群中如上述一类的受体,而不是因为脑中线路发生一些整体性的「错乱」。这个假说也还可以进一步加以检验,利用分子技术来控制第五层皮质锥体细胞的活性,直到找到真正受到影响的神经元。

NCC如何引起意识的第二个想法,牵涉到屏状核(claustrum),那是大脑皮质里的一个片状构造。值得注意的是,该处的神经元接受来自几乎所有皮质区的输入,同时也几乎投射到所有的皮质区。这个构造也许刚好可以将感觉皮质的活性结合成单一统整的知觉。

要进一步推展这些想法,神经科学家必须在许多区域记录庞大数目神经元彼此交谈产生的电活性。这项任务虽然细琐而且困难,但是可以用微小的电极来执行。初步努力的结果证实,特定神经元群表现出的知觉类型,进而形成了日常经验。

以上这些见解并不是说,培养皿中的1个、100个或什至100万个神经元是有意识的。神经元属于庞大网络的一部份,而且也只有在网络中才能产生意识。打个比方或许有助于说明:细胞里的DNA虽然可以下指令制造出身体里所有的蛋白质,但细胞也要有许多其他分子才有办法建造与维持这些蛋白质。

闹钟为何可以在睡觉(无意识)的人身上引发意识?

柯霍:脑干里有一个叫蓝斑核(locus coeruleus)的脑区,该处的神经元会对听神经突发的强烈刺激产生反应,于是马上采取行动,将一种化学讯息散布到视丘与大脑皮质,最后的结果就是大脑皮质与周边构造醒了起来。一旦如此,听觉皮质散布甚广却又紧密连结的神经元群,以及前脑与内侧颞叶中负责计画与记忆的相对应部份,就利用重复刺激回馈建立起稳定的神经元联盟。这种神经活动只需花几分之一秒的时间,并且让你意识到闹钟响。

格林菲尔德:任何强烈的感觉刺激(像是强光),都会引发意识,因此脑子没有任何一个特定区域负责把人叫醒。闹钟铃声唤起意识,不是因为刺激的质(这里的例子是听觉)不同,而是量(大小声)的不同。短暂的神经元组合(许多神经元的协同运作)与不同程度的意识有关:这一刻到下一刻时神经元组合的大小变化,决定于神经元汇入短暂同步组合的难易程度。一个关键因素是感觉刺激的强度,其效应就像投入池子的石头。石头越大,水面涟漪就越大。闹钟越响(光线越强),越有可能汇集出更大的神经元组合,而神经元组合越大,叫醒你的机会也就越大了。

柯霍:脑干里有一个叫蓝斑核(locus coeruleus)的脑区,该处的神经元会对听神经突发的强烈刺激产生反应,于是马上采取行动,将一种化学讯息散布到视丘与大脑皮质,最后的结果就是大脑皮质与周边构造醒了起来。一旦如此,听觉皮质散布甚广却又紧密连结的神经元群,以及前脑与内侧颞叶中负责计画与记忆的相对应部份,就利用重复刺激回馈建立起稳定的神经元联盟。这种神经活动只需花几分之一秒的时间,并且让你意识到闹钟响。

格林菲尔德:任何强烈的感觉刺激(像是强光),都会引发意识,因此脑子没有任何一个特定区域负责把人叫醒。闹钟铃声唤起意识,不是因为刺激的质(这里的例子是听觉)不同,而是量(大小声)的不同。短暂的神经元组合(许多神经元的协同运作)与不同程度的意识有关:这一刻到下一刻时神经元组合的大小变化,决定于神经元汇入短暂同步组合的难易程度。一个关键因素是感觉刺激的强度,其效应就像投入池子的石头。石头越大,水面涟漪就越大。闹钟越响(光线越强),越有可能汇集出更大的神经元组合,而神经元组合越大,叫醒你的机会也就越大了。

神经元联盟会有的不同大小与起源,也可以解释婴儿、成人与动物的意识内容差异。神经元联盟之所以存在,是因为脑干与视丘(感觉输入皮质的中继站)有着清醒回路。这些回路持续活化,并透过神经传递物及其他物质,灌溉大脑皮质与其周边构造。清醒回路一旦安静下来,例如人在深睡、受到麻醉或遭受重创变成植物人时,就无法形成稳定的皮质神经元联盟,也就丧失了意识。

这个模型虽然可以透过生理实验来验证,但把它说成并非由一组原则建构成的理论也无妨;也就是说,这个模型无法预测哪种系统具有意识经验。神经科学需要的理论是能够透过物理测量来预测以下哪种生物具有意识:果蝇、狗、五个月大的胎儿、对刺激无法回应的阿兹海默症患者,以及全球资讯系统。

包括威斯康辛大学麦迪逊分校的托诺尼(GiulioTononi)在内的某些专家,正在研究这个理论。但我们对大脑了解得太少了,因此也仅止于推测。可以由当代技术来检视的特定假说,会有帮助。就像克里克常说的,让他与华生在1953年发现DNA双股螺旋构造的是实验,而不是遗传讯息如何编码于分子的理论。

我的基本解释是,意识来自神经元活性的性质差异,而非数量差异。真正重要的是神经元所代表讯息的复杂度,而非格林菲尔德强调的参与数目。特定知觉需要特定的神经元网络,而非极度活化神经元的随机组合。而且,完整意识需要的神经元联盟,必须包括脑背皮质的感觉呈现,以及牵扯到记忆、规划与语言的前脑构造。脑的运作靠的不是它的大小,而是神经元极其专一与特殊的连线模式。这些模式所反映出来的是生物一生当中经由学习累积而来的讯息,以及来自祖先、储存于基因的讯息。真正的关键,不在于同时有够多神经元的活化,而是该活化的神经元活化起来。

格林菲尔德如是说︰脑整体功能在「量」的增加,产生了意识。

意识的神经元关联若像柯霍认为的不过是某些特定(而非其他)神经元的放电,那么意识就存在于神经元本身。那么,柯霍跟其他人一样,都没有解释这些神经元或脑区的特质。而且,如果连百万个神经元都一定要处于「庞大的网络」中才能产生意识,那么寻找NCC的重大工作,就变成是在描述这些网络。柯霍的错误在于用特定脑连线来解释不同的意识,这等于是21世纪的颅相学:不同功能与不同脑区(尤其是皮质)直接相关。像鸟类等许多动物虽没有大脑皮质,还是被认为有意识,这个事实应该可以稍减柯霍对皮质的热情才对。即便脑可能会有这种功能上的分隔,但还是无法解释意识如何产生。

我认为,意识无法分割成不同的平行经验。的确,我们知道视觉刺激可以改变听觉,反之亦然。不同感觉的混合现象驳斥独立视觉意识这种观念。最重要的,你不是有意识,就是没有意识。在柯霍的实验室,当受测者的神经元正在接受实验时,受测者都还是有意识的;因此,实验操控的不是意识,而是意识的内容。任何后续的解释,其实都偶然地涉及到「注意力为何?」的问题。这个问题是合理的,但却与「意识是什么?」这个问题不同。我主张,要界定什么是最佳NCC,我们必须厘清意识与无意识之间的差异。

我的原始假设是,没有任何特定脑区或神经元群,天生有着神秘的特质可以解释意识。我们必须找出脑中的特殊过程。而且,要成为稳定的意识关联,这个神经过程必须要能解释许多日常经验,包括闹钟的铃声为何能吵醒人、麻醉剂的作用、做梦与清醒的差异、自我意识的存在、人类与动物意识的可能差别,以及胎儿意识的可能性。比较可行的理论是,意识的产生不是因为脑的特性不同,而是脑整体功能在量上面的增加。脑成长之后,意识也跟著成长。

麻醉剂如何作用?

柯霍:现在的麻醉医师使用许多不同的化学药剂,都可以让人丧失意识,科学家一度认为麻醉剂干扰所有神经元细胞膜上的脂质。但我们现在知道,麻醉剂与某些膜蛋白结合,因而干扰各种神经过程,没有任何单一机制会让意识停止运作。不过,最重要的一个原因是,麻醉剂会在大部份脑区中使突触的抑制作用增强,或降低突触的兴奋,神经元的活性并没有完全中止,但是形成联盟的能力严重受损,包含大脑皮质背侧与额面的神经元,一旦无法建立起同步沟通,意识就无法产生。

格林菲尔德:麻醉剂不会关闭任何一个脑区,而是抑制整个脑中不同脑区的神经元活动。麻醉剂会有效,是因为它改变了脑中一个突现的性质:神经元组合。麻醉剂缩减神经元组合的大小,因而降低意识的程度,直到麻药消退为止。这也可以解释麻醉过程中不同的意识阶段,像是过度兴奋以及谵妄。我曾在其他地方提议过,神经元连线功能不彰的人,因为神经元组合比较小,经常会出现强烈的情绪与欠缺理智,这正是麻醉过程中神经元组合缩小时,许多患者会出现的意识状态。

但这个过程的关键神经机制是什么?包括德国神经生理学家辛格(Wolf Singer)等人的各种发现,激励人们找出与过程相关的意识关联。辛格证实,视丘与大脑皮质之间为数极多的神经元,会以每秒钟40赫兹的频率短暂同步发出电讯。但培养皿中的组织也能出现相同的活动,要产生意识必然还需要其他条件。柯霍:现在的麻醉医师使用许多不同的化学药剂,都可以让人丧失意识,科学家一度认为麻醉剂干扰所有神经元细胞膜上的脂质。但我们现在知道,麻醉剂与某些膜蛋白结合,因而干扰各种神经过程,没有任何单一机制会让意识停止运作。不过,最重要的一个原因是,麻醉剂会在大部份脑区中使突触的抑制作用增强,或降低突触的兴奋,神经元的活性并没有完全中止,但是形成联盟的能力严重受损,包含大脑皮质背侧与额面的神经元,一旦无法建立起同步沟通,意识就无法产生。

格林菲尔德:麻醉剂不会关闭任何一个脑区,而是抑制整个脑中不同脑区的神经元活动。麻醉剂会有效,是因为它改变了脑中一个突现的性质:神经元组合。麻醉剂缩减神经元组合的大小,因而降低意识的程度,直到麻药消退为止。这也可以解释麻醉过程中不同的意识阶段,像是过度兴奋以及谵妄。我曾在其他地方提议过,神经元连线功能不彰的人,因为神经元组合比较小,经常会出现强烈的情绪与欠缺理智,这正是麻醉过程中神经元组合缩小时,许多患者会出现的意识状态。

美国纽约大学医学中心的神经科学家里纳斯(Rodolfo Llinas)最近认为,这种短暂的同步放电,会在视丘与大脑皮质建立起两个互补回路,共同运作以维持意识。一个是与意识内容有关的「特定」系统,另一个是与意识的醒觉与知觉相关的「非特定」系统。这种说法的确可以解释闹钟铃声的强烈感觉输入会引发完全的意识。而且,里纳斯的模型可以区分梦中与清醒状况下的意识。做梦时,没有感觉输入进入醒觉回路,因此只有内容回路有作用。

重点是里纳斯与其他人发展出的模型,将意识看成是全有或全无的状态。但他们没有描述实体的脑如何安排意识状态持续改变的起起落落。我有另一种看法。10多年来,科学家已经知道,数千万神经元的活性可以同步活化几百毫秒,然后又在不到一秒钟之内解散。这些协同细胞的「组合」可以随时持续变化,适时适地产生当下的意识。神经元的广泛网络,以时时不同的方式组合、解散与产生新的组合。我的模型是,意识程度与时俱变,而组合中活化神经元的数目则与当时的意识程度相关。

意识这种神经关联(短暂组合)满足上述现象所需要的要件。闹钟铃声之所以有效,可以解释成一个非常强大的感觉输入,引发一个大的同步组合。做梦与清醒不同,因为梦起源于内部发生的弱刺激所引发的较小组合,而清醒则是较强的外界刺激引发的较大组合。麻醉剂限制了组合的大小,因而造成意识的丧失。自我意识能够产生,是因为只有够大而且内部互连紧密的脑,才有办法衍生出规模广大的神经网络。动物或胎儿的意识程度,也与其神经元组合大小有关。

记得我与柯霍都无意于解释意识「如何」显现的,我们也没有想要回答澳洲哲学家查默兹(David Chalmers)所指出的「困难问题」:确定脑中的生理事件如何转变成经验到的意识。我们寻找的是一种关联,一种指出脑现象与主观经验吻合的方法,而非找出「现象如何引起经验」这个非常重要的中间步骤。神经元组合不会「创造」意识,而是指出意识的程度。因为组合的大小及其对应的意识程度来自各种生理因子,像是连结强度、刺激强度以及与其他组合的竞争,每一个因子可能最后都可以透过实验来操控。神经元组合模型因为可以产生能够否证的假说,且可解释意识相关的许多不同现象,想必会变得格外有用。

针对组合模型的一个明显批判,是柯霍和我在牛津研讨会的辩论中他所提出的。他认为这个模型「只是」大小决定一切。不过科学的确多半都与「测量」有关,也就是要客观地量化观察。就科学而言,大小「就是」一切。其他的怀疑者说,组合的概念太过模糊,但一些研究人员已经针对持续不到一秒钟组合的产生,详细描述了神经机制,包括以色列魏兹曼科学院的格林弗德(AmiramGrinvald)、英国牛津大学的鲍辛(OlePaulsen)以及伯明罕大学的杰弗瑞斯(John G. Jefferys)。

决定性的人体测试,有待更好的非侵入性成像技术,让时间的解析度可以到达神经元组合形成与解散的毫秒尺度。一旦有了这些技术,我们应该可以观察到与主观经验相关的神经元组合,像是神经性疼痛、忧郁以及精神分裂症。不过,研究人员已经观察到组合模型的实际运作。2006年,牛津大学我的团队成员柯林斯(Toby Collins)等人指出,大鼠神经元组合的形成、活性及持续的时间,与麻醉剂作用有选择性的关联。我们实验室尚未发表的先期实验也指出,被麻醉的大鼠其感觉皮质中组合里活化神经元的数量,与麻醉的程度有关。今年初,我实验室的另一个成员查卡拉柏帝(Subhojit Chakraborty)证实,大鼠视觉与听觉系统的神经元组合,或许可以做为良好基础,用来分辨视与听的主观性。

各自表述

何以做梦与清醒有主观上的不同?

何以做梦与清醒有主观上的不同?

柯霍:睡眠中的快速动眼期(REM)最常出现生动的梦境,此时脑活动虽然旺盛,但各区域的样式却与清醒时不同,尤其是边缘系统(约可说成是情绪与记忆的系统)非常活跃,而参与理性思考的部份前额区域则安静了下来。梦中或清醒时,神经元联盟都会形成,但包含不同脑区的神经元。清醒时,联盟中的前额皮质神经元数量要高出许多,该脑区赋予知觉理性与逻辑叙事性质,但做梦时该处的活动明显著减少,这些特征反映出梦境的诡异与强烈情绪。

格林菲尔德:做梦最可能是因为神经元的组合要比清醒状态的小得多。组合受到限制,是因为没有强大的外界刺激来诱发大量的神经元。因此,做梦时短暂征召来的神经元,纯粹是针对内生自发的脑活性来产生反应。而且因为组合不是由外界相继发生的事件所引发,因此组合之间的连接是随性、独特的,或根本没有连结存在,梦境也因而变成随机的影像与事件。由于缺乏大规模运作的神经连线,因此也丧失了最能代表清醒成年人认知时的制衡能力。

其他的批评则与时空因素有关。例如癫痫发作时,神经元组合在一起的时间增加,让发作持续着,这等同于意识的丧失。组合要能成为恰当的NCC,重点在于组合的时间极度短暂,癫痫发作可视为干扰这种性质的机制,因而让某种单一组合延续百千万倍。柯林斯、希尔(Michael Hill)、多麦特(Eleanor Dommett)与我也在最近一篇论文提议,麻醉剂也可能做为干扰机制。 何以做梦与清醒有主观上的不同?

何以做梦与清醒有主观上的不同?柯霍:睡眠中的快速动眼期(REM)最常出现生动的梦境,此时脑活动虽然旺盛,但各区域的样式却与清醒时不同,尤其是边缘系统(约可说成是情绪与记忆的系统)非常活跃,而参与理性思考的部份前额区域则安静了下来。梦中或清醒时,神经元联盟都会形成,但包含不同脑区的神经元。清醒时,联盟中的前额皮质神经元数量要高出许多,该脑区赋予知觉理性与逻辑叙事性质,但做梦时该处的活动明显著减少,这些特征反映出梦境的诡异与强烈情绪。

格林菲尔德:做梦最可能是因为神经元的组合要比清醒状态的小得多。组合受到限制,是因为没有强大的外界刺激来诱发大量的神经元。因此,做梦时短暂征召来的神经元,纯粹是针对内生自发的脑活性来产生反应。而且因为组合不是由外界相继发生的事件所引发,因此组合之间的连接是随性、独特的,或根本没有连结存在,梦境也因而变成随机的影像与事件。由于缺乏大规模运作的神经连线,因此也丧失了最能代表清醒成年人认知时的制衡能力。

另一个反对的意见是组合模型没有任何空间性质,也就是说没有确切的解剖位置。只是我们常赋予解剖位置太多的意义,甚至还以此为目的。任何脑功能不一定都非有个「中心」不可,意识就更不用说了。

任何脑功能不一定都非有个「中心」不可,意识就更不用说了。

比较可能的情形是,脑中许多不同的区域在极短暂组合时,会聚成一个时空流形(manifold),目前的困难在于我们无法利用现代实验技术来描述这种流形。也许这个流形终究可以演变成数学模型。建立这类模型以及研究模型间的互动,也许是将来努力的方向。最终的问题是NCC最根本的问题,就是要如何运用NCC来探讨脑的生理事件怎样转换成我们经验到的意识。除非我们知道哪种证据可以满足我们:脑部扫描、会表演的大鼠、机器人或方程式,否则我们不会太快找到答案。诱发个人主观状态的变化或许可行,像是操弄柯霍的脑,让他经验到我的经验,甚至同意我的看法。

黄荣棋长庚大学医学系生理暨药理学科副教授,主要研究题目为哺乳动物生物时钟与细胞离子通道表现。

延伸阅读

The Private Life of the Brain. Susan Greenfield. John Wiley & Sons, 2000.

A Framework for Consciousness. Francis Crick and Christof Koch in Nature Neuroscience , Vol. 6, pages 119–126; February 2003.

The Quest for Consciousness: A Neurobiological Approach.Christof Koch. Roberts & Company Publishers, 2004.

A Neuroscientific Approach to Consciousness. Susan A. Greenfield and TFT Collins in Progress in Brain Research, Vol. 150, pages 11–23; 2005.

The authors would like to thank Joseph Dial of the Mind Science Foundation for his support. Susan Greenfield thanks Michael Hill, Nicholas Shea and Kathleen Taylor for their insights.

新一篇:如何理解“明天降水概率是70%”?后一篇:有吸引力的東西比較好用?

标签:意识

No comments:

Post a Comment